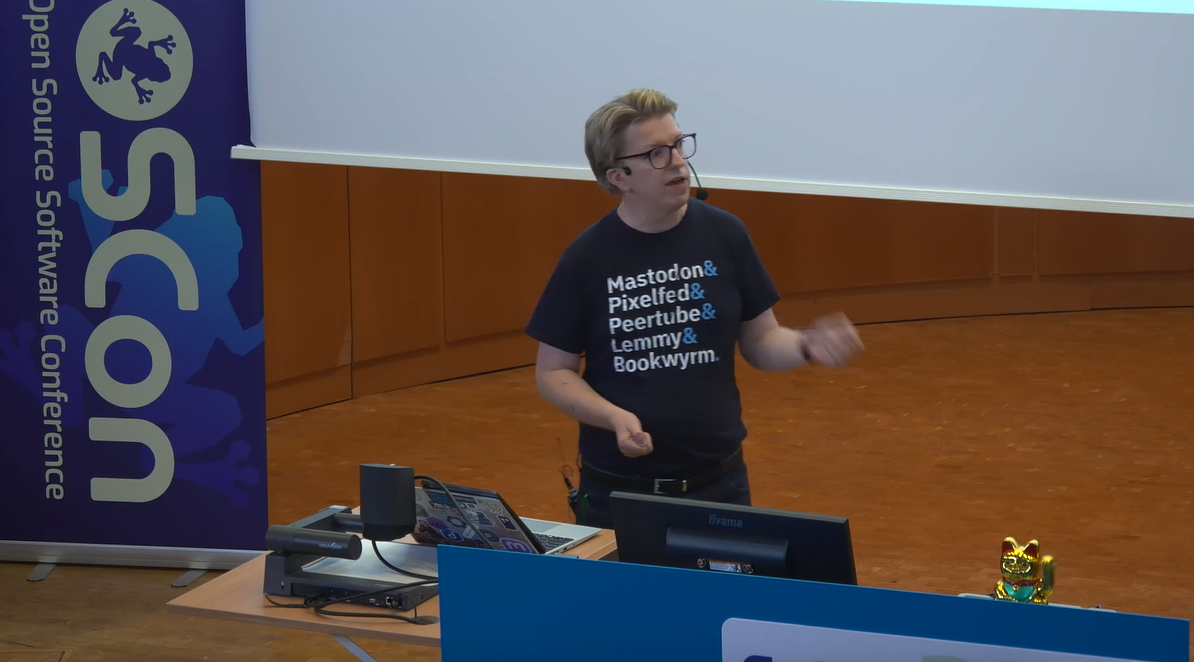

Auf der FrOSCon 2025 setzte sich Andy Piper, Head of Communication bei Mastodon und ehemaliger Mitarbeiter bei Twitter, in seinem Vortrag „Decentralising Freedom: Open Source for Sovereignty“ kritisch mit den Risiken zentralisierter digitaler Plattformen auseinander. Vor dem Hintergrund zunehmender Kontrolle weniger Tech-Konzerne über die globale Kommunikation plädierte Piper für ein Umdenken hin zu dezentralen, gemeinwohlorientierten Alternativen. Sein Appell richtete sich insbesondere an europäische Akteur:innen, die er als potenzielle Vorreiter einer digitalen Souveränitätsbewegung bezeichnete.

Pipers Ausgangspunkt war eine kritische Bestandsaufnahme der aktuellen digitalen Landschaft, in der Plattformen wie Twitter (heute X), Facebook oder YouTube längst keine neutralen Räume mehr darstellen, sondern privatisierte Infrastruktur mit erheblichen Machtungleichgewichten. Sein Vortrag verband historische Analysen mit technischen Lösungsansätzen und mündete in einem konkreten Aufruf zum Handeln.

„Wenn wir akzeptieren, dass das Medium die Botschaft prägt, dann müssen wir uns fragen: Was passiert, wenn wir das Medium nicht kontrollieren?“ — Andy Piper

Die Krise zentraler Plattformen: Abhängigkeit und Machtkonzentration

Pipers Analyse zentraler sozialer Medien begann mit einer persönlichen Reflexion über seine Zeit bei Twitter. Die Plattform, die einst als Raum für offenen Austausch konzipiert war, habe sich unter der Führung von Elon Musk in eine „Bragging-Plattform“ verwandelt, auf der öffentliche Kommunikation willkürlich eingeschränkt oder instrumentalisiert werde. Besonders problematisch sei dies für staatliche Institutionen, die ihre Kommunikation an private Plattformen ausgelagert hätten und nun deren Regeln unterlägen.

Ein zentrales Beispiel war die Abschaltung der Twitter-API im Februar 2023, die Forscher:innen, Journalist:innen und Katastrophenschutzorganisationen den Zugang zu kritischen Daten entzog. Piper verwies darauf, dass solche Entscheidungen nicht nur technische, sondern auch demokratiepolitische Konsequenzen hätten:

„Regierungen, die ihre öffentliche Kommunikation an private Plattformen auslagern, geben damit einen Teil ihrer Souveränität auf. Das ist nicht nur ein technisches, sondern ein grundlegendes politisches Problem.“

Die Machtkonzentration in den Händen weniger Tech-Konzerne führe zudem zu einer Verzerrung öffentlicher Diskurse. Algorithmen, die auf Maximierung von Engagement und Werbeeinnahmen ausgelegt seien, begünstigten polarisierende Inhalte und untergrüben damit die Qualität demokratischer Debatten. Piper warnte vor einer „Privatisierung des öffentlichen Raums“, in der kommerzielle Interessen über gemeinwohlorientierte Kommunikation gestellt würden.

Historische Parallelen: Von Alexandria zum Fediverse

Um die Notwendigkeit dezentraler Strukturen zu veranschaulichen, zog Piper eine historische Parallele zur Bibliothek von Alexandria. Diese war im 3. Jahrhundert v. Chr. nicht nur ein Wissensspeicher, sondern auch ein Symbol für kulturelle Autonomie. Ihr Untergang zeige jedoch die Gefahren zentralisierter Wissensbewahrung auf: Ein einzelner Brand oder eine politische Entscheidung konnte jahrhundertelange Erkenntnisse auslöschen.

Das moderne Internet, so Piper, begann mit einer ähnlichen Vision: Tim Berners-Lees World Wide Web sollte ein dezentrales, offenes Netz sein, in dem jede:r teilnehmen und beitragen konnte. Doch heute dominierten einige wenige Serverstandorte – vor allem in den USA – den globalen Datenverkehr. Die Lösung liege in einer Rückbesinnung auf die Ursprungsidee des Netzes: einem föderierten, gemeinwohlorientierten Ökosystem.

„Das Internet war nie dafür gedacht, von einer Handvoll Konzerne kontrolliert zu werden. Es war als dezentrales Netz konzipiert – und genau dahin müssen wir zurück.“

Das Fediverse als technische und politische Alternative

Der Kern von Pipers Vortrag war die Vorstellung des Fediverse als praktikable Alternative zu zentralen Plattformen. Das Fediverse ist kein einzelnes Netzwerk, sondern ein Ökosystem sozialer Anwendungen, die über den offenen Standard ActivityPub (entwickelt vom World Wide Web Consortium, W3C) miteinander kommunizieren. Zu den bekanntesten Projekten gehören Mastodon (Mikroblogging), PeerTube (Video-Hosting) und PixelFed (Bildnetzwerke).

Der entscheidende Unterschied zu zentralen Plattformen liegt in der Dezentralisierung:

- Keine zentrale Kontrolle: Jede Instanz (z. B. ein Mastodon-Server) wird unabhängig betrieben – von Communities, Universitäten oder öffentlichen Einrichtungen.

- Interoperabilität: Nutzer:innen können sich frei zwischen Instanzen bewegen, ohne ihre Identität oder ihr Netzwerk zu verlieren.

- Lokale Moderation: Jede Instanz kann eigene Regeln aufstellen, was eine vielfältigere und kontextsensiblere Moderation ermöglicht als bei globalen Plattformen.

Herausforderungen auf dem Weg zur Dezentralisierung

Ein zentraler Aspekt von Pipers Argumentation war die besondere Verantwortung Europas. Während die USA und China ihre digitalen Ökosysteme zunehmend abschotteten, könne Europa zum Vorreiter einer offenen, dezentralen Alternative werden. Piper verwies auf bestehende Initiativen wie die DSGVO oder das Projekt Gaia-X, die zeigen, dass Europa digitale Souveränität ernst nimmt.

Sein Appell richtete sich insbesondere an öffentliche Institutionen:

- Universitäten könnten eigene Fediverse-Instanzen für Forschung und Lehre betreiben.

- Behörden könnten ihre Kommunikation auf dezentrale Plattformen verlagern, statt sich von US-Konzernen abhängig zu machen.

- Europäische Tech-Communities sollten mehr Serverinfrastruktur in Europa aufbauen, um die Abhängigkeit von US-amerikanischen Cloud-Diensten zu verringern.

Trotz der Vorteile des Fediverse räumte Piper ein, dass der Weg dorthin nicht einfach sei. Drei zentrale Herausforderungen nannte er:

- Technische Hürden: Selbsthosting erfordere technisches Know-how, das nicht alle mitbrächten. Piper verglich dies mit der frühen Linux-Nutzung in den 1990er Jahren, die zunächst nur Expert:innen vorbehalten war – heute jedoch auf Milliarden Geräten läuft.

- Nutzergewohnheiten: Die meisten Menschen blieben bei zentralen Plattformen, weil sie bequem seien. „Wir sind es gewohnt, dass alles ‚einfach funktioniert‘ – aber diese Bequemlichkeit hat einen Preis.“

- Moderation und Fragmentierung: Während zentrale Plattformen mit einheitlichen Regeln operierten, müsse jede Fediverse-Instanz eigene Standards entwickeln. Dies könne zu Fragmentierung führen, biete aber auch die Chance für vielfältigere Diskursräume.

Pipers Fazit war dennoch optimistisch:

„Die Open-Source-Community hat schon größere Probleme gelöst. Linux, Wikipedia, das Web selbst – all das begann als Nischenprojekt. Das Fediverse steht noch am Anfang, aber es hat das Potenzial, genauso transformativ zu sein.“

Mastodon und die Zukunft: „Billionärssicher“ durch Gemeinschaftseigentum

Ein konkreter Schritt in Richtung Dezentralisierung sei die geplante Gründung einer europäischen Stiftung durch Mastodon im Jahr 2025. Diese soll sicherstellen, dass die Plattform nicht von Einzelpersonen oder Konzernen kontrolliert werden könne.

„Wir wollen ‚billionärssicher‘ sein. Das ist kein Business-Modell, sondern eine politische Entscheidung.“

Piper betonte jedoch, dass es nicht nur um Mastodon gehe, sondern um das gesamte Fediverse-Ökosystem. Um dieses zu stärken, brauche es:

- mehr Entwickler:innen, die an ActivityPub-basierten Projekten arbeiten,

- mehr Instanzen, insbesondere in Europa,

- mehr öffentliche Unterstützung für dezentrale Lösungen.

Schlussfolgerung: Die digitale Zukunft gestalten – aber wie?

Pipers Vortrag endete mit einem Appell zur Mitgestaltung. Die digitale Zukunft sei kein Schicksal, sondern eine Entscheidung – und es liege an uns, sie aktiv zu formen. Drei zentrale Fragen blieben im Raum:

- Wie abhängig sind wir von zentralen Plattformen? Würden wir es merken, wenn diese morgen abschalteten?

- Was würde passieren, wenn öffentliche Institutionen eigene Fediverse-Instanzen betreiben würden? Wäre das ein Schritt zur digitalen Souveränität?

- Was können wir konkret tun? Ob als Entwickler:in, Nutzer:in oder Bürger:in – wie lassen sich dezentrale Alternativen stärken?

Sein abschließender Gedanke war ein Aufruf zum Handeln:

„Vor 20 Jahren hätte niemand geglaubt, dass Linux auf jedem Smartphone laufen würde. Vor 10 Jahren hätte niemand gedacht, dass Mastodon eine echte Alternative zu Twitter sein könnte. Die Zukunft ist nicht vorbestimmt – wir gestalten sie. Also lasst uns gemeinsam daran arbeiten.“

Weiterführende Informationen und Quellen

- ActivityPub-Spezifikation (W3C)

- Mastodon: Dezentrales Mikroblogging

- FrOSCon 2025: Programmarchiv

- Andy Pipers Profil im Fediverse

Dieser Artikel fasst den Vortrag „Decentralising Freedom: Open Source for Sovereignty“ von Andy Piper zusammen, gehalten auf der FrOSCon 2025. Die Zitate und Inhalte wurden sinngemäß wiedergegeben und durch kontextuelle Analysen ergänzt.

Schreibe einen Kommentar